アニー・ホール(1977年)

主演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン

ウディ・アレンの人気を不動のものにした、ビターテイストのラブストーリー。第50回アカデミー作品賞、監督賞、主演女優賞、脚本賞を受賞。ニューヨークを舞台に、私生活でも恋人同士だったウディ・アレンとダイアン・キートンのウィットに富んだ掛け合いは見もの。そんな『アニー・ホール』の魅力をご紹介。

- 都会的で洗練されたラブコメディが好きな方

- 予定調和なラブストーリーに食傷気味な方

- ツイストのきいたユーモアや皮肉のきいたセリフが好きな方

- 1970年代後半のファッションに興味のある方

『アニー・ホール』動画を視聴しての感想

変わっているが奇を衒っているわけではない

『アニー・ホール』の魅力はなんだろう?

公開当時としては斬新でユニークな映像表現が随所にちりばめられていて、今見ても観客を飽きさせないところだ。

突然、当たり前のように観客に語りかけたり、主役ふたりのそれぞれの内面心理を字幕で見せたり、利いたふうな口をきく鼻持ちならない知識人とメディアについて談論風発しているうちに本物のマクルーハン本人を登場させたり、アニメの『白雪姫』の女王を登場させたり。なかなか楽しい。何度も見返したくなる映画だ。

芸術的野心は十分感じられるが、奇を衒っているわけではない。ウディ・アレン監督にとって必然性のある自己表現なのだろう。手練れだ。

カッコ悪さを隠さない男のカッコ良さ

では俳優ウディ・アレンの魅力はなんだろう?

なんといっても自身を投影した複雑な陰影をもつキャラクターを、ウィットとペーソスで引き立てる芸にある。主人公アルビーの強迫観念は「死」。この存在論的不安が、アルビーの行動や言動にそこはかとない哀しみとおかしみをもたらしている。だから、恋人であるアニーにも、「死」に関する本ばかりを買い与えてしまう。(アニーとしてはありがた迷惑)。

それにつけても、ロマンスの主役にしてはアルビーはカッコ悪い。マッチョやヒロイズムを慎重により分けて取り除いている。むしろ自分の醜態を気前よく晒しているかのようだ。

カッコ悪さを隠さない男こそカッコ良い━━ これがウディ・アレンのツイストのきいた美学といえよう。彼のインテリ風味とあいまって、余人を持って替えがたい魅力に結実している。ある種の女性には、チャーミングでセクシーな男に映るかもしれない。手練れだ。

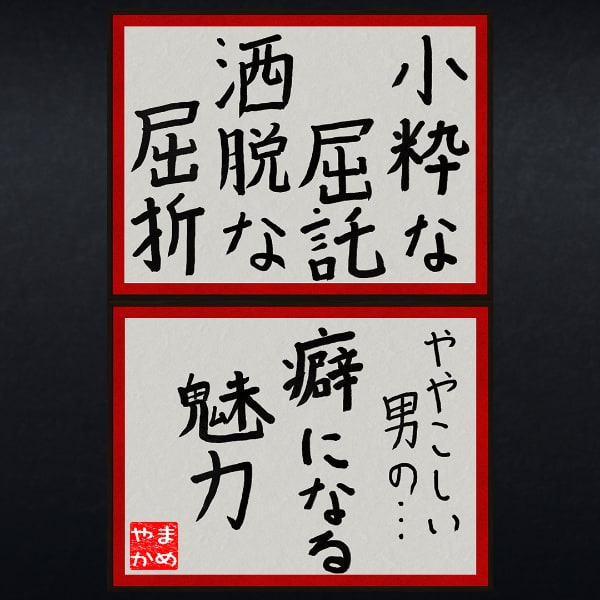

ややこしい男の、癖になる魅力

いささかペシミスティックではあるにせよ、アルビーの生き方を見ていると、ひとつの見識のある人生といえなくもない。安直なポジティブシンキングにすり寄ることなく、自分の言葉をもって生きている。そこにややこしい男の癖になる魅力が潜んでいるようだ。

たとえ愛するアニーとのあいだに溝が深まるとしても妥協できない自分を、いくぶん自嘲気味に語るアルビーになんとなく親近感を覚える人も多いのではなかろうか。アルビーは、彼女の夢の実現のために喜んで支援する。ところがアニーが洗練されていくほどアルビーとのあいだに齟齬が生じていく。このアイロニーを洒脱で小粋な色彩で染めあげたところに、監督ウディ・アレンの尽きないたくらみを感じさせる。

屈託と屈折を抱えたややこしい芸達者の仕事。手練れだ。

『アニー・ホール』のキャストについて

アルビー(ウディ・アレン)

私生活でも何かとお騒がせなウディ・アレン。アルビー・シンガーというコメディアンは、そんな彼のパーソナリティが色濃く投影されているのだろうか。アルビー・シンガー=ウディ・アレンであってもさして違和感はない。(ウディ・アレンはもともとスタンダップコメディアンだ)。けっして円満な人柄とは言い難いし、ネガティブな言動も多く、せかせかして、ねちっこい。心理的葛藤を封じ込めたり、なにもかもぶちまけたり、とにかくせわしない。いい加減 落ち着きなはれ、とたしなめたくなる。

でも、ウディ・アレン節ともいえる弁舌の巧みさは水際立っている。ウィットと毒に富んだおしゃべりの中には、ずばりと正面から本質を突くような警句もあって、うかつにセリフを聞き流せない。

ウディ・アレンは『アニー・ホール』以降も、自身の監督作で精力的に出演しているが、どの役柄もアルビー・シンガーのように思えてくる。それはけっして悪い意味ではない。知的で、偏屈で、偏狭で、こだわりが強くなるほど、彼の一癖も二癖もある魅力が映える。どの作品に出ても、彼のメランコリーにはいくぶんウェットではあるにせよ晴朗さが感じられるのだ。けん怠感をにじませつつ死をほのめかしていても、力強く「生」を志向しているのである。

アメリカという国で、ハリウッドとは一線を画するスタイルで作品を作り続けることができるのも、ウディ・アレンという特異な人物が放つ毒素や ”えぐみ” にやみつきな固定ファンがついているからだろう。

アニー(ダイアン・キートン)

エネルギッシュに自分の可能性追求していくアニー・ホールを、たおやかに演じている。「艶冶(えんや)な佳人」という表現がぴったりの女優だ。彼女のはつらつとした官能性が、ウディ・アレンのハートをわしづかみにしたのかもしれない。

自然でこなれた演技を見ると、ダイアン・キートン=アニー・ホールのように思えてしまう。あるいはアルビー・シンガー同様、アニー・ホールもふだんのダイアン・キートンの個性が、色づけなしにそのまま投影されているのかもしれない。

なにげないセリフでも小味のきかせた演技をする人である。哀感のなかにも、太陽の光をたっぷり浴びた果実のようなみずみずしさがあって、まったく陰を感じさせない。劇中の彼女は、明らかに不健全な行為をしていても、なぜか健全に見えてしまう。ときに悲しみに沈んで濃厚なメランコリーをにじませていても、ポジティブな方向を向いている。

・・・そう、ウディ・アレンとは対照的な存在なのだ。アニーとアルビーは対極に位置する者同士。だからこそ、コントラストが鮮やかになって、この作品の印象を忘れがたいものにしているのだろう。

『アニー・ホール』作品情報

| 監督 | ウディ・アレン |

| 脚本 | ・ウディ・アレン ・マーシャル・ブリックマン |

| 撮影 | ゴードン・ウィリス |

| 出演 | ・アルビー・・・ウディ・アレン ・アニー・・・ダイアン・キートン ・ロブ・・・トニー・ロバーツ ・トニー・・・ポール・サイモン |

| ジャンル | ラブコメディ |

ストーリー

アルビー(ウディ・アレン)はニューヨークで活躍する人気コメディアン。過去に2度、結婚に失敗している。アルビーは親友のロブ(トニー・ロバーツ)を通して、歌手の卵であるアニー・ホール(ダイアン・キートン)と知り合う。最初から意気投合したふたりはまたたく間に恋人関係に。しかし関係が進んでいけばいくほどふたりの感情に隔たりができていく。

円満な部分ではなく「圭角」にこそ、その人の魅力の源泉がある…~『アニー・ホール』コラム

『アニー・ホール』の中で、アルビーの性格を如実にあらわれるエピソードがあります。

テレビ業界で働く親友ロブが自分が手掛ける番組を編集している現場にアルビーが居合わせているシーン。ロブは「録音笑い」を入れようとしますが、アルビーが「インチキだ」と猛反発。いっぽんどっこでやってきた硬骨のコメディアンとしては許しがたいものがあるのでしょう。アルビーは、こういう欺瞞に対して、いちいち引っかかりを覚えてしまうタイプです。一緒にいるには、ちょっとやっかいなタイプかもしれませんね。

でも、アルビーのような「圭角」のある人間は、常に敬遠されるかというとそうでもありません。ある種の人には、とても好ましく映るのです。出会ったばかりのアニー・ホールもそうでした。ややこしさや複雑さを多分に含んだアルビーの人間性に惹かれたのです。場合によっては、その人の持つ「圭角」はとてつもないセックスアピールを発するのかもしれませんね。円満な部分ではなく、「圭角」にこそ、その人の魅力の源泉がある、と考えてはいけないでしょうか。

ところが、まさにその「圭角」が、やがてアニーの気持ちが離れてゆく原因にもなるのだから、男女の機微というものは珍妙キテレツ、複雑怪奇です。人を惹きつける魅力と、人を離れさせる欠陥は、実は同じものの表と裏なのかしれませんね。

ところで、あなたには「圭角」がありますか?

他人は平気でも、自分には引っかかって看過できないことがあるとしたら、それはあなたにとって大切なシグナルととらえてみてはいかがでしょう。

なにかにいちいち引っかかる性質は、それ自体、ひときわ輝く尊い個性です。理屈や分別を超えたところにあります。だとすれば、それをどう魅力的に見せるかがカギになるのではないでしょうか。

魅力と欠陥は背中合わせです。

相手があなたから離れていく欠陥にならないように、常に自分の魅力を意識して、相手への配慮を忘れることなく、ユニークな「圭角」にいっそう磨きをかけてみてはいかがでしょう。

※ただし時期によっては『アニー・ホール』の配信およびレンタル期間が終了している可能性があります。