『東京物語』(1953年)

主演:笠智衆/東山千栄子/原節子/杉村春子

世界中の映画監督、名だたるクリエイターから敬愛されている小津安二郎の傑作『東京物語』。戦後、日本映画が到達した最高峰であるこの作品のテーマは親と子。汲めども尽くせぬ無常感、みずみずしくてたおやかな厭世観、しみわたるような物哀(もののあはれ)……言葉に尽くせない上質な情感をたたえた物語は時代を経ても色褪せない。名作『東京物語』の感想や考察、みどころなどをご紹介。

- 『東京物語』ってどんなストーリー?

- なぜ名作と言われているのか知りたい!

- 『東京物語』の感想、考察、みどころは?

- 監督・小津安二郎は何がすごい?

- 出演者の魅力は?

『東京物語』作品情報

| 監督 | 小津安二郎 |

| 脚本 | 野田高梧/小津安二郎 |

| 制作 | 山本武 |

| 撮影 | 厚田雄春 |

| 音楽 | 斎藤高順 |

| 編集 | 浜村義康 |

| 出演 | 平山周吉(笠智衆) 平山とみ(東山千栄子) 平山紀子(原節子) 金子志げ(杉村春子) 平山幸一(山村聡) 平山文子(三宅邦子) 平山京子(香川京子) 沼田三平(東野英治郎) 金子庫造(中村伸郎) 平山敬三(大坂志郎) 服部修(十朱久雄) |

| 上映時間 | 136分 |

| ジャンル | ヒューマン |

あらすじ

尾道に暮らす年老いた平山周吉・とみ夫妻が、東京に住む長男幸一夫妻、長女しげ夫妻を訪ねて上京。

幸一と志げは表向きは歓待するものの、日々の生計を維持するのに精一杯で、久方ぶりの両親との再会を心から喜べず、もてなしにも心が入らない。

周吉夫妻も善良なだけに、息子や娘の邪魔にならぬよう遠慮がちに東京の滞在を楽しむよう努めている。いっぽう、戦死した次男昌二の未亡人紀子は、周吉夫妻を訪問を素直に喜び、心を砕いてまめまめしくもてなすのだった。まるで血の繋がった父母に献身する娘のように。

やがて尾道に帰った周吉夫妻に、静かで穏やかな悲劇が訪れる。

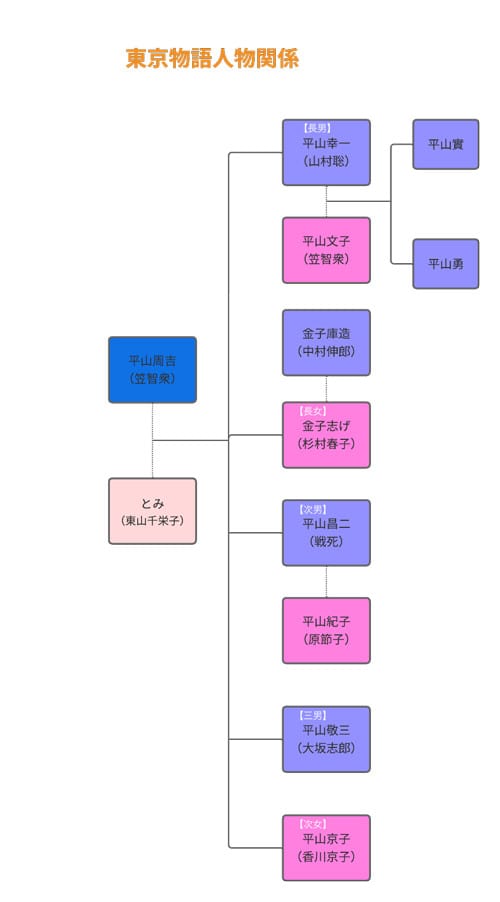

人物相関図(平山家家系)

『東京物語』の感想と考察

世界を見るまなざしを変えてくれた映画

『東京物語』は親と子をテーマに、古式ゆかしい日本的家族がゆるやかに崩壊するさまをほのぼのと描いた名品です。

この映画を見てから、上質な無常感や格調高い悲哀があることを知りました。そして言葉で言い尽くせない “物哀“ (もののあはれ)という豊かな情感があることも。

『東京物語』は、世界を見るまなざしを変えてくれた映画と言っても言い過ぎではありません。人生の悲哀を忌避するのではなく、おおらかに受け容れる心性があってもいいと思えるようになったのです。筆者にとってはまさにエポックメイキングでしたねぇ……。と言っても『東京物語』が滋味掬すべき作品だとわかるようになったのはつい最近になってからですが。

若い頃は、『東京物語』をはじめとする小津作品の良さがちっとも身に沁みませんでした。たしかに巧さはわかる。わかるのだけども、どうもリアリティに乏しいような気がしたからです。人間と人間が切り結ぶドラマには、不和や反目、葛藤、軋轢、不協和があって当然ですが、小津作品は、そういう要素を「夾雑物」として怠りなく排除している。それが非現実に思えたのでしょう。

ところがさまざまな人生経験をくぐり抜けて小津作品を見ると、すぅーっとナチュラルに心の襞(ひだ)に沁みてくるのだから不思議。物哀(もののあはれ)が全身にしみわたるのです。悲哀の中にあるおかしみ、不条理の中に見出される生の輝き、汲めども尽くせぬ、清々しい無常感 ━━ どれも味わい深い。

解体される家族/憎めないエゴイズム

『東京物語』が公開されたのは1953年(昭和28年)。戦後の民草に民主主義が息づきはじめ、昔ながらの家族が崩壊し、これから本格的に核家族化が進んでいこうとする時代です。

映画の中でも、町医者を営む長男幸一、美容室を営む長女(志げ)は、故郷尾道を離れて東京に住んでいます。彼らを周吉ととみは訪ねるところから『東京物語』が始まる。

監督・小津安二郎はゆるやかにばらけていく家族を、ほのぼのと、それでいて手心を加えずに活写しています。おだやかなテンポのわりには退屈を覚えないのは、ユーモアとペーソスがやさしく溶け合っているためでしょう。とりわけ、長女志げがきびきびとした存在感は水際立っている。『東京物語』にぴりっとスパイシーな風味を添えて、複雑で深みのある物語にしています。

髪結いの亭主である庫造と助手の女の子と暮らしている志げは、両親の上京を喜ぶものの、自分たちの生活で手一杯。久方ぶりに自分たちを訪ねてきた両親に苦りきってしまう。心を込めてもてなす余裕がない。

志げは長男幸一と相談して、周吉夫妻を熱海の温泉に行くように持ちかける。体よく追い払うために。周吉夫妻は熱海の温泉旅館におもむくが、観光地化が進んだ熱海の喧騒は、年老いた夫妻にはいささか居心地が悪すぎた。早々に東京に帰ってきた両親を志げは咎める。

周吉ととみも気の毒だし、志げにももう少し思いやりがあってよさそうなものだけど、それでも志げが憎めない。長女の志げのつっけんどんな言動は、絶妙なおかしみを感じさせてつい微苦笑してしまう。

出来過ぎの嫁、紀子とのコントラストで、志げには冷たい印象がつきまとうのですが、彼女を「悪」と断じるのにためらいを覚えるのは筆者だけではないでしょう。というのも、志げのふるまいは、現代人なら誰にでも思い当たるフシがあるから。

誰もが自分たちの家庭を守るのに精一杯である現代社会。遠方から訪ねてきた両親を持て余す長男長女のエゴイズムを観客は憎めません。そこには幾分かのユーモアさえ感じられます。観客は自らの家族関係のしんどさを志げや幸一に投影して、やりきれなくもせつない気持ちがこみあげてくるのではないでしょうか。ひっきょうユーモアの精髄とは、自分にも身に覚えがあるがある「チクリとした痛覚」ではないかと。

志げや幸一は市井に生きる善良な人々です。それだけに周吉ととみの失望が観る側の胸に迫ってくる。日本的家族の解体の趨勢はとどめがたく、物哀(もののあはれ)がしみわたります。

「余白」の妙味に舌鼓できる “極上の娯楽芸術”

『東京物語』は世界的に評価されている映画だけあって高尚な芸術作品と考えている人が少なくありません。敷居が高いから、視聴をためらってしまう。ところが映画を見始めたら、これが意外と見させる物語なんですね。『東京物語』が極上の娯楽芸術だと思い至るのです。

戦後日本のある一家族におけるごくありふれた日常生活のスケッチ。起伏も刺激もない、ほんわかとした作品世界がなんとも心地よい。難解さも晦渋さもありません。ホームドラマだけど、テレビドラマとは違って奥行きと深みが感じられる。

この映画の素晴らしさは、「説明」がきれいに取り除かれていることです。ときとして親切にすぎる説明は、映画芸術がもたらす感興を殺いでしまうことになりかねません。わざわざ説明を用いなくても、登場人物に語らせなくても、「余白」をうまく使えば、説明以上の効果を発揮できるのですから。

「余白」の表現が巧いのは、やはり周吉を演じる笠智衆です。周吉の寂寞は、セリフ以上に雄弁に伝えるものがある。周吉は妻とともに東京に来たものの、長男も長女も丁重にもてなしてくれない。周吉は不満の意を述べるどころか、彼らに気を遣わせぬよう淡い哀しみをたたえながらも、時代のうねり、世の変化に身を馴染ませようとする。語りすぎない周吉の「余白」が、濃密な情感と余韻を生み出し観る者の心を激しく打つのです。

周吉の義娘・紀子の「余白」もエレガントな余情があふれてセリフ以上に印象深い。周吉夫妻の次男である夫・昌二は8年前に戦死。その哀しみを引きずったまま周吉夫妻を甲斐甲斐しくねぎらう。紀子の言葉にならぬ想いが言外の「余白」を紡ぎ出しています。

登場人物たちの言葉にできない想いがあふれてこぼれ落ちて発露される「余白」の妙味。極上の娯楽芸術だからこそ、この妙味に舌鼓できるのです。

小津安二郎はすべてを見せつけることはなく、映像も言葉も手心を加えて控えめに “出力” を調整しているのではないでしょうか。あとは観客のイマジネーションに訴えているのかもしれません。監督は観客の感性に信頼を寄せて映画を作ったように思えてなりません。

淑女と乙女とたおやかな厭世

『東京物語』はどのシーンも端正で美しい。個人的に白眉の出来だと思うのは、物語の後半、平山家に静かな不幸が起こったあと、紀子(原節子)と京子(香川京子)が会話するシーンです。

ふたりとも白のブラウスに無地のスカートという装い。庶民的だけれど小粋で様子がいい。よく見るとヘアスタイルも同じだから、紀子と京子は美しい相似形をなしている。見ていて微笑ましい。

ところが会話の内容は穏やかではありません。京子が、長女志げの薄情さに幻滅して、つい紀子に愚痴をこぼすのです。それを受けて、控えめに志げを弁護しつつ、義妹に噛んで含めるように諭す紀子。

紀子:

「そうねぇ……でも、みんなそうなってくんじゃないかしら。だんだんそうなるのよ」京子:

「じゃ、お姉さんも?」紀子:

「ええ、なりたかないけど、やっぱりそうなってくわよ」京子:

「いやぁねぇ、世の中って……」紀子:

『東京物語』より

「そう、いやなことばっかり……」

と、しみじみと義妹に語る紀子は、なんと清雅な笑みを湛えています。

こんなにエレガントな「生の嫌悪」を筆者は他に見たことがありません。このシーンを見るたびに、思わず天を仰いでしまうのです。

目に痛いほど清潔なブラウスと無地のスカートに身を包んだ淑女と乙女による、清らかでたおやかな厭世観には、安らぎと救いがある。終生忘れられない名シーンです。

映画芸術として、「欠点なきがゆえの欠点」とは?

どんな名作映画にも、ちょっとした瑕疵や拙劣さ、ひとつまみぶんの胡散臭さがあるもの。それらの「負」の要素はひとつの映画作品として観ると、物語とうまく馴染んで、心をそそる「味」となって際立ってくるものです。

ところがこの名作映画『東京物語』には、どれだけアラ探しをしてもまるで収穫がない。完璧でありながら「味」もある。映画芸術として間然するところなし。だからこそ、世界中から満空の敬意と惜しみない讃辞を受けているのでしょう。

『東京物語』は、2012年、英国の伝統ある映画雑誌『Sight&Sound』で歴代映画トップテン中、第1位に輝きます。”わびさび” など日本特有の精神性を体現した作品というだけでは、ここまでの評価は得られません。さしたる前提知識がない人でも、国境、文化、時代を超えて物語の愉楽を堪能できるという意味で普遍性を獲得しているのではないでしょうか。

それでも、『東京物語』の欠点を無理やり挙げるとすれば、こうなるでしょう。

「欠点がないというまさにそのことが欠点である」 ━━

この偏屈者の論法を、野暮を承知でこの名作に振りかざしてみるとどうなるでしょう。

『東京物語』における「欠点なきがゆえの欠点」を挙げるとしたら、完璧すぎて後世のリメイクすら許さない「完結性」にあります。

芸術作品として孤高に屹立しているがゆえに、どんなかたちにせよ後進が手を加えることを頑なに拒否している。『東京物語』にはそんな融通のきかない堅牢さを感じさせるのです。デジタルリマスターは許せても、AI技術でカラーで復元するなんてもってのほか、舞台を現代に移し替えたところでほとんど意味をなしません。無理にリメイクしたところで、『東京物語』とは別作品として扱われるのは火を見るよりも明らかでしょう。

完璧というのは、ある側面から見れば、このうえなく偏狭で排他的な性質を帯びるのかもしれません。再定義も再構築も許さない芸術を創造した監督小津安二郎 ━━ その静かなる狂気と峻拒を思うと、粛然と襟を正してしまう。

世界に冠絶する「名匠」小津安二郎

1927年、『懺悔の刃』で監督デビュー後、54本の映画を作った小津安二郎。

不世出の監督がこだわり続けたのがホームドラマでした。

人間の基本である家庭を描くことで、小津の独創的なスタイルは洗練の極に達します。

たとえば、、、

- 極力移動撮影をしない

- フェイドイン/フェイドアウトといった特殊効果は使わない

- カットのみでつなげている

- カメラの首振り(パン、ティルトなど)が少ない

- 人物同士の会話の場面では、向かい合った二人を正面から交互に撮影する

ことほど左様に自分で決めたルールに忠実でした。

小津安二郎の創作作法を思い起こすと、芸術作品を上質で豊かにするためには制限が必要であるという真理をただちに納得させられるのです。

ローアングルの美学

小津安二郎の創意工夫のなかでも特筆に値するのはローアングルです。

キャメラを低い位置に据えて人物や事物をとらえた構図には、絵心のある小津安二郎の強いこだわりがうかがえます。小津が創造した独特の様式美といえましょう。

しかも重要なシークエンスや印象的なシーンだけにローアングルを採用するのではなく、一本の映画まるごとローアングルだから徹底している。

小津安二郎はホームドラマにこだわり続けたのは、ローアングルがもっとも美しく映えるのが家庭ドラマであるというシンプルな理由だからかもしれない。

非妥協の精神

『東京物語』に限ったことではありませんが、小津作品には人物同士の激しい丁々発止のやりとりが皆無です。強い調子がないから観客は安心して鑑賞できるぶん、今の感覚から見ると起伏に乏しく、ずいぶんゆったりしすぎているかもしれない。

ですが、そのおだやかでゆったりとしたテンポに監督小津安二郎の非妥協の精神を脈打っているように感じられます。人間対人間の齟齬や軋轢よりも、調和を重んじた巨匠は、潔癖すぎると言ってもいいほど、人間から吐き出される「夾雑物」や「不純物」を排斥しました。

小津作品では、人間も背景も風景も小道具も、整然とした秩序が生まれています。そこには、余計なものが何もない「小宇宙」がこしらえている。手ざわりのやさしい映像づくりの中にも、鬼気迫る非妥協の気組みが感じられて、観客は小津安二郎に惜しみない敬意を払うことになるのです。

松竹の助監督時代、小津安二郎を含めたスタッフ全員に撮影所の食堂でライスカレーがふるまわれたそうです。順番に配給されるカレーを心待ちにしていた小津は、給仕の対応に激昂。監督が入ってきて卓についたところ、給仕は順番を無視してカレーの皿を監督の前に置いたのです。小津は「順番だぞ」と声を荒らげますが、誰かが「助手はあとまわしだ」と反論したため、小津はさらに憤然としててその発言者に殴りかかろうとしたという。このちょっとした事件を蒲田撮影所長の城戸四郎がいたく面白がり、小津に脚本を提出するように要請。そこから小津の実力は評価され、監督昇進の途が開かれていきました。

小津安二郎の専売特許といった撮影技法ですが、実は巨匠以上にローアングルにこだわった映画監督がいます。加藤泰その人です。この監督は、『緋牡丹博徒シリーズ』のうち、3本手がけていて、どれを見てもまるで地面以下からの視点の低さが特徴。とくに『緋牡丹博徒・お竜参上』は名作の誉れ高い。加藤泰はインタビューで、小津安二郎から強く影響を受けたことを認めています。

『東京物語』出演者についての考察

笠智衆-平山周吉

小津安二郎はこの俳優を、人柄や存在感で慈しんだのでしょうか。

笠智衆は小津監督作品第2作目『若人の夢』から遺作となった『秋刀魚の味』まで、ほとんどすべてに出演しています。

もっとも初期の頃は役名は割り当てられていませんでしたが。

笠智衆は、小津作品を通して、演技の要諦を習得していったのでしょう。

瞠目に値するのは、『東京物語』で周吉を演じた当時、笠智衆の年齢は49歳だったということ。あの枯木の如きたたずまい、飄逸とした温顔、えも言われぬ父の寂寥、語りすぎないことで醸し出す侘寂の味わいはどうだろう。掬すべき物哀(もののあはれ)を禁じえない。

だからこそ、この人の演技は、巧い/拙いでは推し量れません。

生前、笠智衆は、小津安二郎の演出について述懐しています。

「小津先生は撮影前に、映画を頭の中で完全に作り上げていましたから、俳優は手の動かし方からまばたきの仕方まで小津先生の指示通りにやればよかったのです」

また小津安二郎も『父ありき』で主演した笠に演技指導したという。

「俺のところでやるときは、表情は無しだ。お能の面でいってくれ」

これは一般の演技を徹底的に殺すことで生まれる “超演技” と言ってもいいかもしれません。

まるで古典文学のような役者

笠智衆の演技は、年齢を重ねて見るたびに新しい発見があって興味深い。夏目漱石やアントン・チェーホフといった古典文学のように鑑賞する側が変化するたびに印象が変わるという意味で。

おもむろに立ち上がる姿勢、盃を口に運ぶ表情、箸の上げ下ろしのタイミング、背を曲げる角度、すべて綿密に設計されているのかと思うと一驚を喫してしまう。若い頃はまったくここまで精妙な演技をしているなんて思いもつきませんでした。

生前のインタビューを読むと、俳優は自らの演技力を謙遜しているようですが、小津安二郎が呼吸をつかんで役柄を造形する技術がなければ、あの聖老人・周吉は生み出せなかったでしょう。

周吉は自分たちの上京を持て余し気味の長男・長女の薄情に気づきながらも、彼らをなじることはありません。

胸の中で思いを噛み殺し、しみじみと時代の潮目の変化を従容と受け入れる周吉の姿は忘れがたい余韻を残す。

だが、物語の終盤、周吉は紀子だけにその真情を吐露する。

妙なもんじゃ……自分が育てた子供より、いわば他人のあんたの方が、よっぽどわたしらにようしてくれた……

『東京物語』より

この言葉に、筆者はすっかり面食らい、と同時に安心してしまいました。自己欺瞞を認めつつも、たおやかな諦念に身を沈めている周吉の姿は神々しい。好々爺という形容句では罰が当たりそうな畢生の好演技です。

『東京物語』を見るたびに、監督小津安二郎と俳優笠智衆の邂逅に神秘的なものを感じます。

原節子-平山紀子

周吉夫妻の次男の嫁であるこの人は淑女の典型と言っていいでしょう。

完璧な嫁であり、戦後の良俗のアイコンです。

夫は8年前に戦死したものの、いまだに夫の実家である平山家の家族として、幸一や志げとの関係を続けている紀子。商事会社のOLとして働いているものの、暮らし向きは楽ではありません。それだけに勤めを休んででも、周吉ととみのために東京案内をこころよく引き受けるシーンは感動的です。

エレガントに微笑む紀子の明るさの陰に深い哀しみが感じられます。もちろん周吉夫妻への心尽くしは本心からのものでしょう。そのいっぽうで、亡き夫との心の結びつきをしんじつなものにするために、結びつきを緩めないために、紀子は過剰に完璧な嫁を演じるようにも見える。

理想的な嫁を演じる自分を「わたくしズルいんです」と周吉に吐露するシーンには思わず息を呑んでしまう。複雑な心情と屈託を抱えたひとりの女性の姿が映し出される。

小津安二郎は、紀子を理想の女性像として描いたのではなく、自己欺瞞を余儀なくされる現代人の生きる過酷さと救いの象徴として表現したかったのかもしれません。

一筋縄ではいかない “陰りのある美”

原節子の美しさはどう形容したらいいのだろう。

まるでサンドロ・ボッティチェッリの絵画から出てきたような人。日本美人の水準を凌駕しています。

「永遠の処女」という形容ではこの女優の破格な美質を掬い取れていないように思います。明暗を含んだ複雑な美しさをもつ佳人ではないでしょうか。

嫣然とした笑みはたしかにゴージャスだけれど、薔薇のような笑顔というより、柘榴の花のような笑顔です。

柘榴の「花」だけに、熟して裂けて弾ける「実」のイメージがつきまとう、そんな笑顔。

滴り落ちるような美しさは天上的。品位も感じさせる。だがどこか心を許せない。一筋縄ではいかない “陰りのある美” が、原節子の不思議な魅力に寄与しているように思うのです。

この女優の演技力には賛否両論あるようですが、筆者は原節子を名女優であると語って倦みません。聡明であり読解力も高く、勘もいい。だからこそ、小津安二郎の求める紀子を適確に造形できたのでしょう。

洗練されているが、ふとした瞬間に土臭さを感じさせるのも、単純ではない美しさのなせる業です。

東山千栄子-平山とみ

周吉の妻をのびのびとおおらかに演じています。笠智衆とはまた質感の違う、失望や悲哀を表現していて、上質な哀感を誘う演技。

時代が変化し、ゆっくりと家族が崩壊していくさまを、なすすべなくおっとりと受け入れる母の姿 ━━ こんなにもわびしく描かれてしまうと観ている者はたまらなくなる。孫がなついてくれないのもせつないです。

『東京物語』は、とみの存在抜きには成り立ちません。物語をその懐の中に受け止めて、余計な荒涼が漏れ出ないように中和しているように思う。不吉に傾きかけるとこの人がうまく均衡を取り戻すようです。

ふくよかで、午後のひだまりのようなとみがいることで、周吉のたたずまいもいっそう枯れた風合いが際立ちます。とみと紀子の2ショットも眼福です。心をやさしく慰撫してくれます。

それだけにこの人が物語から去ってしまうと、『東京物語』がトーンは一気に下がってしまうのです。冷え冷えとしてしまう。

杉村春子-金子志げ

名人、達人、芸達者、名女優……どんな讃辞を贈っても一蹴されそうな高みにいる役者です。周吉の長女・美容師の志げの生活に立脚したエゴイズムは珍しいものではなく、誰の中にも潜んでいるのではないでしょうか。

エネルギッシュに饒舌にきびきびと淀みない動作には、近寄りがたさと滑稽味が混じり合っていて、小細工なしの芝居のうまさに一驚を喫してしまう。

セリフ回しも立ち居振る舞いもこなれていて曖昧さが一切ありません。ゆらぎはないけど、かといって非人間的でもなく、”誰もが見たことのあるおばさん像” を卓抜の演技で体現しているのです。

巨匠・小津安二郎がその演技に一切ケチをつけたことがないという杉村春子の凄みは、『東京物語』で遺憾なく発揮されています。

山村聡-平山幸一

長男だが、志げよりもどこか影が薄い。町医者だが、それほどステータスがあるとはいえない。むしろ、生活に追われているような印象があります。

親切なのか冷淡なのかもよくわからない人だけれど、それが小津安二郎が幸一に求める凡庸さだったのでしょうか。長男幸一の、この凡庸さは、並大抵な役者では醸し出せないのかもしれません。言ってしまえば、非凡さが演じる凡庸さなのです。

人物の厚薄を調整しつつ、あえて演技を抑制して、周吉の寂しさやとみの淡い哀しみ、志げの刺々しさを引き立たせているように思います。山村聡という役者の巧さです。

香川京子-平山京子

純白のブラウスにミディアムスカートが目に鮮やか。飾らない清楚さで自分を控えめに表現する姿が初々しく、口元が緩んでしまいます。

なぜ小津安二郎や黒澤明がこの女優を積極的に起用したのでしょう。もしかしたら、いくらでも自分好みの色に染め上げやすいタイプの女優だからではないでしょうか。作品毎に何も描かれていないキャンバスを用意できるのがこの人の才能なんじゃないかと。

この人にはあまりクセが感じられません。それは個性に乏しいのではなく、クセのなさに香川京子の清雅なスタイルがあるように思います。原節子のように光と闇を含んだ美しさではなく、調和のとれた安心感を与える美しさです。

東野英治郎-沼田三平

周吉の旧友。元警察署長であり、妻は他界。息子が東京の印刷会社で働いており、沼田はそこに身を寄せています。ですが、それほどあたたかく迎えられているわけではないのが会話のはしばしからうかがえる。

五臓六腑にしみわたるような、味わい深い屈託が素晴らしい。周吉と酒を酌み交わしながら、オダをあげる姿が切なくて胸に迫る。グッとくる。いつまでも見飽きないのです。

人生の黄昏を迎えた男の悲哀や悔恨を酩酊にまぶして表現させたら、この人の右に出る者はいないと思うくらい巧い。おじさんが酔っているだけの何気ないシーンですが、素通りして見落としてしまってもったいないほど妙味がつまっています。

生きる哀しみも悪いものではないと思える映画 ━━ 『東京物語』コラム

『東京物語』には親と子と家族がテーマだけれど、孤独や死といった哲学的な問題をさりげなく提示されていて、ほのぼのとしているわりにテイストは荘重だ。

これまでツラい経験をした人や、辛酸をなめ尽くした人に、やさしく寄り添ってくれる映画である。

この名作映画はやさしく語りかける。

うまくいかなくて当然、思い通りにいかなくて当たり前であると。

ときとして人生は過酷な様相を呈するけれども、凛とした姿勢で従容と受け入れる人間のふるまいこそ貴いのだと。

人間、いつも前向きでいられるとは限らない。いつも笑顔でいられるほど人生は生やさしいものではないだろう。ならば紀子のようにたおやかな厭世を心に抱え込むくらいが、ちょうどいいのかもしれない。悲哀を否定せず、時間をかけて玩味するくらいが、ちょうどいいのかもしれない。

『東京物語』全編に伏流する、やさしい物哀(もののあはれ)に浸っていると、何の変哲もない平凡な日常こそ奇蹟だと思えてくる。ただふつうに日常を繰り返すことが、このうえない崇高な営為であると。もっとも、そのふつうの日常を維持するのがいかに困難な事業かも思い起こされるのだが。

この名作映画を見るたびに、生きる哀しみも悪いものではないと諦念に似た勇気をもらえる。無理に元気にならなくても、気負わなくても、哀しいときは素直に哀しみを慈しむ態度があってもいい。哀しみすら心ゆくまで愉しめばいい。そう心から思える。

『東京物語』は清濁や明暗を含まざるをえない人生のあるがままを、おおらかに祝福してくれる、そんな映画だ。

胸いっぱいにしみわたる、みずみずしくてたおやかな厭世を嫌いにはなれない。

さいごに~『東京物語』を無料体験で視聴できる動画サブスクは?

『東京物語』は以下にあてはまる方におすすめです。

- 映画監督が選ぶ「史上最高の映画ベストテン」で1位に選ばれた名作を観たい方

- 小津安二郎監督作品をまだ観たことがない方

- 忙しなくて起伏の激しい最近の映画やドラマに飽きてきた方

- 名優たちの味のある演技を堪能したい方

- 一流の映像芸術作品に触れたい方

名作『東京物語』は以下の動画配信サービス(サブスク)で視聴可能です。

小津安二郎の他の作品も楽しめます。

※ただし時期によっては『同郷物語』の配信期間が終了している可能性があります。